La photographie, c’est avant tout l’art de capturer la lumière pour figer un instant. Autrefois enregistrée sur des pellicules argentiques, aujourd’hui sur des capteurs numériques, la base du procédé reste inchangée. La lumière émise par une source (comme le soleil, une lampe ou une bougie) est réfléchie par le sujet, entre dans l’objectif, est déformée et réfractée par les lentilles, avant d’atteindre le film ou le capteur. Dans cet article, je vais aborder les différents paramètres qui influe sur l’exposition d’une photo et comment ils interviennent dans le processus créatif.

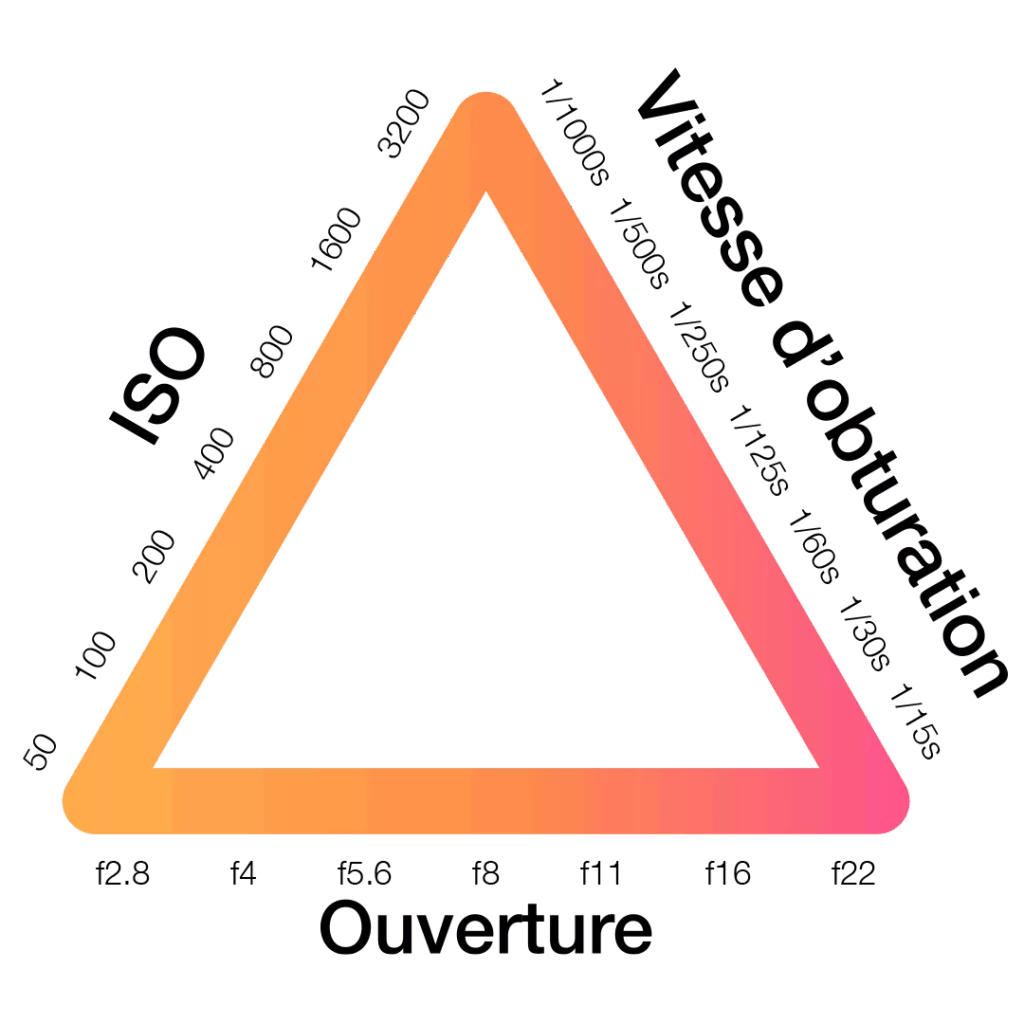

Pour contrôler la quantité de lumière qui entre dans l’appareil photo, trois paramètres fondamentaux, mathématiquement liés entre eux, entrent en jeu.

L’ouverture (aperture), la sensibilité ISO, et la vitesse d’obturation (shutter speed).

1. Les ISO

Les ISO déterminent la sensibilité du capteur à la lumière. À l’époque de la pellicule, cela correspondait à la taille des cristaux d’argent, plus ils étaient gros et plus ils captaient la lumière, mais au prix d’un grain plus visible. Aujourd’hui, une valeur ISO élevée permet de photographier dans des conditions de faible luminosité, mais génère du bruit numérique (appelé noise), similaire au grain d’autrefois.

2. La vitesse d’obturation

Elle correspond au temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière, généralement exprimé en fractions de seconde (ex. : 1/1000s). Plus la vitesse est rapide, plus le mouvement est figé. À l’inverse, une vitesse lente (ex. : 1/60s) laisse apparaître un flou de mouvement comme le vent dans les feuilles, une voiture en déplacement, ou même un léger tremblement de vos mains.

3. L’ouverture

L’ouverture désigne la taille de l’iris de l’objectif. Plus le chiffre est petit (ex. : f/1.7), plus l’ouverture est grande, laissant entrer davantage de lumière. Cela réduit aussi la profondeur de champ, c’est-à-dire la zone de netteté autour du point de mise au point. Le reste de l’image devient progressivement flou à mesure qu’on s’éloigne de ce point.

Simulation

Grâce à la simulation ci-dessous, vous pouvez ajuster ces trois paramètres et observer leur impact visuel.

- En modifiant l’ouverture, vous verrez les fleurs au premier plan et les montagnes à l’arrière-plan devenir plus ou moins floues.

- Une vitesse d’obturation rapide fige la voiture en mouvement, tandis qu’une vitesse lente la rend floue.

- Enfin, les ISO permettent d’éclaircir l’image, mais au prix d’un grain plus prononcé.

Cette simulation, bien qu’imparfaite, a pour but de vous aider à comprendre l’équilibre subtil entre ces réglages et leur rôle dans le processus créatif photographique.

Exemples

Ici j’ai verrouillé l’obturateur en position ouverte pendant plus d’une heure afin que les étoiles dessinent peu a peu leurs tracés dans le ciel.

Dans ce second exemple, j’ai choisis de concentrer l’attention sur mon sujet, une feuille au centre de l’image, en ouvrant grand mon objectif pour rendre flou mon arrière plan.

Un peu de mathématiques

Les trois paramètres dont j’ai parlé plus tôt sont liés mathématiquement. Vous avez peut-être remarqué que leurs valeurs doublent ou se divisent par deux : par exemple, 1/250s, 1/500s, 1/1000s. Chaque changement s’appelle un “stop” en anglais, et chaque stop correspond à deux fois plus (ou moins) de lumière.

Donc, si je passe de 1/1000s à 1/500s, je laisse entrer deux fois plus de lumière sur le capteur ou la pellicule car mon obturateur reste ouvert deux fois plus longtemps. De même, passer d’un pellicule 200 à 400 ISO augmente d’un stop (soit de deux fois) la sensibilité.

En résumé

- Passer de f2.8 à f2 équivaut à +1 stop

- Passer de 1/1000s à 1/500s équivaut à +1 stop

- Passer de 400 à 800 ISO équivaut à +1 stop

Chacune de ces opérations double la quantité de lumière exposant mon capteur ou mon film

Laisser un commentaire